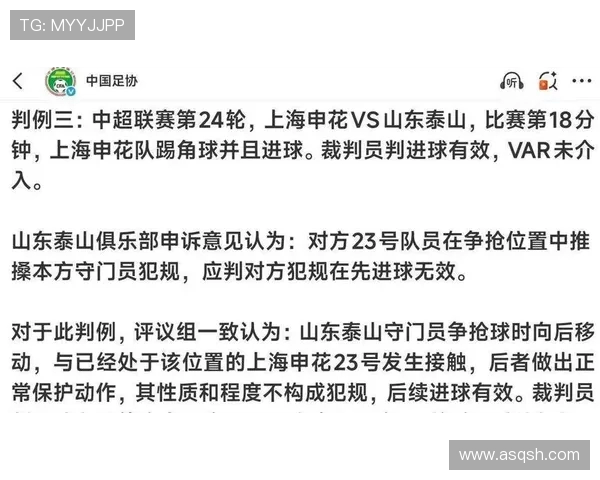

在近日引发热议的中超联赛判罚争议中,中国足协评议组明确支持了主裁判在马纳法“手球”事件中的非手球判罚决定。这一评议不仅回应了球迷与媒体的质疑,同时也特别强调该判罚参考了国际足联裁判专家的意见。文章将围绕这一核心展开,从判罚的技术依据、规则解释的演变、足协评议机制的重要性,以及其对未来裁判执法与联赛发展的影响四个方面进行详细阐述。通过深入分析,我们能够更清楚地理解足协此番支持的意义,看到国际规则与国内执法标准的对接过程,同时探讨这对中国足球整体公信力建设和职业化进程的推动作用。最终,本文将总结出该事件不仅是一场关于个案的争论,更是一场对规则、标准与公平的深层次探讨,体现了中国足球在走向职业化和国际化道路上的又一次重要实践。

1、判罚依据的技术解读

马纳法事件的焦点在于是否存在手球犯规。按照国际足联最新的裁判规则解释,判定手球的关键并非单纯的球是否触碰到手臂,而在于手臂位置是否扩大了身体的面积,是否处于“不自然状态”。因此,裁判在当场判罚时,必须结合动作连贯性和手臂摆动的合理性来综合判断。

在具体回放中可以看到,马纳法的手臂并未刻意伸展扩大防守面积,而是处于身体自然摆动的轨迹之内。球在接触到他的手臂时,属于运动学上的非刻意行为。根据规则,这种情况并不构成手球,这也是主裁判最终做出非手球判罚的重要技术依据。

国际足联裁判专家的意见进一步佐证了这一判罚的合理性。他们强调,现代足球的规则解释已更加注重动作合理性与比赛连续性,而非机械地判定“球碰手即手球”。足协在评议中引用专家观点,正是为了以权威专业的方式,化解球迷的质疑,并提升裁判执法的科学性。

2、规则解释的时代演变

足球规则的变化,尤其是关于手球的解释,一直伴随着比赛发展的需要。早期的判罚逻辑偏向于“结果导向”,即只要球击中手臂便可能被判罚。但随着比赛节奏加快,这种方式常常导致比赛频繁中断,且缺乏公平性。因此,国际足联不断调整手球规则,使之更贴近足球运动本质。

近年来,国际足联与欧足联多次修订规则,将“手臂是否自然”、“是否有意扩大防守面积”作为核心标准。这样的变化,意在平衡进攻方与防守方的利益,避免因偶然的触球而造成过于严厉的处罚,影响比赛的流畅性和观赏性。

马纳法案例正是这一新规则解释下的典型案例。足协引用国际足联专家意见进行评议,不仅是在解释一个个案,更是在向国内裁判和球迷普及最新的国际规则趋势,让国内联赛逐步与世界主流标准接轨。

3、足协评议机制的重要性

足协评议机制的存在,本质上是对裁判判罚的再监督和再解释。这一机制不仅能够缓解赛后因判罚引发的争议,还能通过公开透明的结论,维护联赛的公正性和权威性。此次足协支持非手球判罚,就是一次对机制价值的有力体现。

如果没有足协评议的及时介入,舆论可能会因情绪化解读而发酵,甚至引发对裁判公正性的怀疑。通过专家论证和国际意见的引入,足协在一定程度上稳定了赛场外的声音,增强了裁判员在执行规则时的信心。

更重要的是,这一机制也为裁判员提供了学习和改进的平台。通过赛后评议,裁判能够清晰了解到自己的执法是否符合国际趋势,进而不断提升执法水平。这对于提升整个中超乃至中国足球的裁判水平,都有着深远意义。

4、未来执法与联赛发展的启示

此次事件给未来的裁判执法提供了重要的启示。首先,裁判必须全面掌握国际规则的最新解释,而不仅仅是机械执行老旧条文。随着国际规则不断更新,只有与时俱进,才能在关键时刻做出合理判罚,避免引发不必要的争议。

其次,联赛管理方应当进一步强化与国际裁判机构的沟通,确保规则解释的一致性。这不仅能让裁判得到及时的专业培训南宫NG·28,也能让球员和教练员更好地理解判罚标准,从而减少赛场上的对抗性争议。

此外,马纳法事件也提示我们,联赛公信力的构建不仅依赖于比赛本身,还需要强有力的制度保障。足协此次公开评议并引用国际专家意见,就是在通过制度手段来增加透明度,逐步让中国足球在职业化道路上积累信誉和权威。

总结:

马纳法非手球判罚事件,是一次规则与现实碰撞的典型案例。足协在评议中支持裁判的决定,并引用国际足联专家意见,不仅厘清了规则的适用逻辑,也体现了对比赛公正性的维护。这种处理方式,提升了国内裁判的信心,也帮助球迷更理性地理解判罚,避免了舆论过度情绪化。

从更长远的角度看,这一事件展示了中国足球在向国际化、职业化迈进过程中的努力。规则的国际接轨、制度的透明化和评议机制的完善,都是推动联赛发展的关键环节。可以说,足协此番评议不仅是对个案的回应,更是对中国足球整体进步的一次注脚。